Lo que está en

juego, tras el proceso de paz del gobierno con las FARC en la Habana es algo

más que la simple dejación de armas por parte de la insurgencia. El parlamento

del próximo periodo, además, aprobará sendas e importantes normas en materia de

reforma agraria, política, agropecuaria y energética, laboral y pensional, de

la salud y casi seguramente tributaria, infraestructura y privatización y/o

recuperación de sectores económicos fundamentales para el país

(minero-energético, telecomunicaciones, servicios públicos, estructura

administrativa del Estado et.), política y financiera.

Estamos en tiempos

de elecciones y, como no podría ser menos que normal, el evento provoca las más

heterogéneas reacciones sobre su validez y, también, sobre su pretendida o real

“legitimidad”. Como líder sindical, dirigente político y ahora también

candidato, pero además como ciudadano y parte de ese gran colectivo las más de

las veces marginado denominado PUEBLO, quisiera plantear algunas opiniones al

respecto, partiendo de la experiencia europea, para pasar al escenario local y

concluir con una reflexión sobre la particular relevancia de la coyuntura

electoral en conexión con la necesidad de las organizaciones sociales y la

ciudadanía en busca de la consecución efectiva de sus derechos.

Estamos en tiempos

de elecciones y, como no podría ser menos que normal, el evento provoca las más

heterogéneas reacciones sobre su validez y, también, sobre su pretendida o real

“legitimidad”. Como líder sindical, dirigente político y ahora también

candidato, pero además como ciudadano y parte de ese gran colectivo las más de

las veces marginado denominado PUEBLO, quisiera plantear algunas opiniones al

respecto, partiendo de la experiencia europea, para pasar al escenario local y

concluir con una reflexión sobre la particular relevancia de la coyuntura

electoral en conexión con la necesidad de las organizaciones sociales y la

ciudadanía en busca de la consecución efectiva de sus derechos.

1. La

experiencia europea

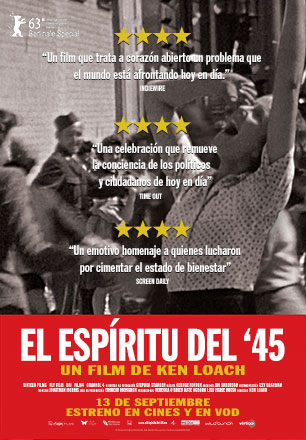

El año pasado el

gran cineasta político británico Ken Loach presentó al gran público su nueva

obra “el espíritu del 45”. La temática de la misma gira en torno al final de la

segunda guerra mundial y el titánico esfuerzo desplegado por el movimiento

obrero y popular, de la mano con el Partido Laborista (el de la época, no el

neoliberal de ahora), para implementar el Estado de Bienestar en Inglaterra.

El documental relata

con lujo de detalles, y también con fascinantes imágenes de apoyo, las

experiencias, sentimientos y opiniones, tanto de trabajadores y familiares,

como de médicos, enfermeras, ministros y personas del común, acerca de la

necesidad de derrotar la amarga experiencia del fascismo desde su propia semilla,

que no era (y sigue siendo) otra que la descomunal desigualdad social,

traducida en el desempleo masivo y en el mejor de los casos estacional, la

insalubridad, el analfabetismo, la segregación urbanística y cultural, entre

otras.

La reflexión de los

trabajadores y los soldados era simple y contundente: si el pueblo inglés fue

capaz de derrotar al fascismo con las armas, y también de organizar la vida de

manera colectiva durante los tiempos de la guerra, ¿por qué no iba a ser

posible vencer males más al alcance de sus fuerzas, tales como esos que se

generan por la desigualdad económica? (El documental puede verse aquí: http://www.sibercine.com/2013/10/ver-el-espiritu-del-45-online-gratis.html)

De esta suerte, a

través de la organización social y la movilización política, las fuerzas

populares lograron derrotar al gobierno conservador de Winston Churchill y

hacerse con el poder estatal, para desplegar una vasta reforma de la economía

del país, que incluyó: la nacionalización de los ferrocarriles y demás medios

de transporte, la instauración de un sistema nacional de salud gratuito y de

calidad, la masificación de la educación pública en todos sus niveles, la nacionalización

del cobre y de la banca, entre otras muchas medidas.

Los resultados,

contrario a lo que dicen los defensores del neoliberalismo, no se tradujeron en

la creación de un “Estado totalitario”, sino en la época dorada del pueblo

inglés, el periodo de bienestar más global y pleno que se haya conocido en el

Reino Unido.

El objetivo de Loach

al producir “el espíritu del 45” era, sin lugar a dudas, mostrar al pueblo

inglés cómo, si una vez mediante la organización política pudo movilizarse para

asegurar a cada ciudadano el disfrute pleno de sus derechos, hoy, en medio de

la crisis económica más grande que haya conocido la humanidad, es perfectamente

posible, mediante la organización social y la movilización política, que

incluye, antes que excluir, el asalto a las instituciones estatales a través

del voto popular organizado y consciente.

La experiencia

narrada por Loach para el caso inglés fue, en mayor o menor medida, la seguida

por los pueblos europeos en cada país, en una época que, no en vano, se conoce

como la “edad dorada del capitalismo”, pues combinó, mal que bien, altas tasas

de rentabilidad económica con elevados y progresivos beneficios sociales.

Uno puede estar o no

de acuerdo con la viabilidad de volver a vivir una experiencia tal en el marco

del capitalismo global, asunto perfectamente discutible, pero lo que no puede

obviarse, la lección histórica que no puede omitirse, so pena de fracasar una y

otra vez, es la necesidad de aunar los esfuerzos políticos de organización y

movilización social en las calles con la

labor de denuncia y oposición al interior de las instancias del poder

político, especialmente del parlamento.

Esa experiencia, ese

rico legado de triunfos obtenidos por el pueblo inglés y europeo, es una

lección que se ha replicado en los últimos lustros en América Latina, donde la

movilización social se ha dado la mano con la organización institucional, hasta

conseguir algunos gobiernos progresistas en la región que combaten las

desigualdades sociales, con diferentes grados de eficacia, pero sin obviar la

movilización de masas, sino más bien cabalgando sobre su lomo.

2. El caso

colombiano

En materia política

el caso colombiano parece atípico, y tal peculiaridad le viene dada, en buena

medida, de lo que ha sido el transcurrir de la lucha social y política del país

en las últimas décadas. No en vano, aquí también se dieron, al igual que sucede

en América Latina en la actualidad, y a lo sucedido en el continente europeo en

la mitad del siglo pasado, serios y masivos procesos de movilización social y

organización política, con una diferencia notable: en ningún otro país los

intentos populares se vieron bañados en sangre de la manera y con la ferocidad

que lo fueron en Colombia.

Como parte de una

estrategia de contrarreforma armada del campo, el paramilitarismo, en alianza

tácita y abierta con sectores militares, empresariales y políticos, eliminó y

sigue eliminando sistemáticamente los intentos de autoorganización popular, no

sólo en el campo, sino también del sindicalismo a nivel nacional, de tal suerte

se cuentan por decenas de miles las personas víctimas de la violencia

organizada por los sectores dominantes del país para la conservación del status quo.

Ésta, entre otras

muchas razones, ha creado en un sector importante del movimiento social

organizado un ambiente de opinión contrario a la participación en el escenario

electoral, al que se suma la indignación de vastos sectores de la población de

clase media, y de estudiantes, con los faraónicos y hasta esquizofrénicos

niveles de corrupción que la clase política colombiana ha mostrado a lo largo y

ancho del territorio, con lo que se cierra la tenaza justificatoria del

abstencionismo y del voto en blanco en el país.

Sin embargo, ¿son

los horrores de la violencia contra el pueblo colombiano, aunados a la

corrupción rampante e inmoral de las élites políticas, elementos lo

suficientemente fuertes para legitimar la abstención electoral y/o el voto en

blanco? ¿No deberían ser, a la manera de los ejemplos europeo y

latinoamericano, elementos de peso para ampliar la capacidad de unidad,

organización, movilización y resistencia ciudadana y popular, en el ámbito

callejero, pero también en el parlamento?

Desde nuestra

campaña creemos seriamente que la abstención y el voto en blanco son, sin duda

alguna, manifestaciones de descontento social respecto al carácter pre-moderno

y elitista de la institucionalidad política colombiana, pero también que, por

tratarse de manifestaciones de inconformidad pasiva, no combaten, sino que

incluso pueden reforzar, las condiciones de existencia de un sistema

económico-social autoritario, represivo y segregador.

Abstenerse de la

lucha en el ámbito electoral puede ser como la voz de protesta del profeta en

el desierto, que clama la reforma del modo de vida de la comunidad, pero en un

terreno estéril para el cambio de costumbres y valores.

¿Y, qué mejor

ejemplo de la importancia del voto popular organizado, que las mismas

reacciones de la extrema derecha retrógrada y medieval a los intentos de

fortalecimiento de procesos políticos democráticos?

El caso de Petro es,

al respecto, suficientemente ilustrativo: un gobierno que, con sus aciertos y

errores, desprivatizó el servicio de basuras, que incluyó y formalizó

laboralmente a más de 800 trabajadores de la calle, que sustituyó los vehículos

de tracción animal (“zorras”) por vehículos eléctricos gratuitos para los

recicladores, ¿no es un gobierno que avanza por el camino de revertir las

enormes desigualdades generadas por el modelo neoliberal en la capital de la

república? ¿Y no es, igualmente, el ataque del procurador general a Petro, con

su sentencia de destitución e inhabilitación por quince años para el alcalde

mayor, una muestra de que, en efecto, los 500.000 millones de pesos que el

alcalde les quitó a los “contratistas privados” para ponerlos en manos de la

ciudadanía, le duelen a los mercenarios de los servicios públicos y a las

élites que los respaldan y los acolitan?

Precisamente la

ofensiva pseudo-jurídica del procurador contra los políticos de izquierda y

populares en el país, es la mejor demostración de la importancia que la extrema

derecha, ella sí muy consciente del valor de la lucha electoral, le da a los

procesos de organización social y política del pueblo.

La conclusión, si se

quiere, podría incluso formularse por vía negativa: dado que la extrema derecha

muestra tal deseo de acorralar a la izquierda y a las organización populares de

los puestos que a puro pulso se han ganado en el escenario electoral, esto

debería servir de síntoma e indicativo de la necesidad, no de boicotear con la

abstención o el voto en blanco esos procesos, sino de fortalecerlos con el voto

en las elecciones, y con la movilización en las calles.

3. Reflexión

final

Colombia asiste en

la actualidad a uno de los momentos más trascendentales y enigmáticos de su

historia nacional, y el pueblo debe tener plena conciencia de esto a la hora de

tomar la decisión de participar o no en la lucha electoral.

Lo que está en

juego, tras el proceso de paz del gobierno con las FARC en la Habana es algo

más que la simple dejación de armas por parte de la insurgencia. El parlamento

del próximo periodo, además, aprobará sendas e importantes normas en materia de

reforma agraria, política, agropecuaria y energética, laboral y pensional, de

la salud y casi seguramente tributaria, infraestructura y privatización y/o

recuperación de sectores económicos fundamentales para el país

(minero-energético, telecomunicaciones, servicios públicos, estructura

administrativa del Estado et.), política y financiera.

En fin, es bastante

plausible pensar que, en el próximo cuatrienio, se dará trámite a una de las

cascadas legislativas más esenciales e influyentes en la vida de la nación,

razón de más para no dejar en manos de las mismas maquinarias de siempre las

riendas del barco económico-social colombiano.

Creemos sinceramente

que, en 2010, se dio uno de los giros políticos más relevantes en la historia

nacional, cambio de ciclo marcado por las gigantescas movilizaciones de masas

en los sectores estudiantil, agrario, de salud y obrero y que, aunque de manera

incipiente, ha logrado abrir una brecha que, en la medida en que se fortalezcan

los movimientos sociales y políticos, puede abrir la senda de una real y

profunda transformación de la sociedad y del país, que garantice la paz en

condiciones de garantía de derechos para el pueblo.

Por ello mismo

resulta tanto más perentorio el escalamiento de nuevas y variadas formas de

empoderamiento social, dentro de las cuales consideramos el escenario electoral

como clave, no en sí mismo, sino en su función de altoparlante y cohesionador

de la movilización ciudadana de a pie, que es la manera en que, desde el

movimiento vamos por los derechos,

concebimos el escenario electoral: como puente y potenciador de las necesidades,

reclamaciones y protestas sociales.

Por eso en esta nota

enviamos estas reflexiones, recordando las sabias palabras de Víctor Hugo,

según las cuales “no hay fuerza más poderosa que una idea a la que le ha

llegado su tiempo”, y con plena consciencia de que la paz estable y duradera es

ya la idea del momento histórico.

0 comentarios:

Publicar un comentario